Des Ecoles de l’Avenir au Centre Interculturel de Formation par l’Action (CIFA), un soutien scolaire citoyen et participatif

La scolarité des enfants d’origine étrangère demeure plus que jamais un sujet politique sensible et un enjeu social majeur. Si elle a fortement évolué avec le temps, cette scolarité reste néanmoins encore marquée par une moindre réussite comparativement à l’ensemble de la population belge, comme en attestent des taux de retard et/ou d’échec scolaire plus élevés et une orientation préférentielle dans les filières de relégation de l’enseignement secondaire. Dès le début des années septante, dans la foulée de mai 68, partant du constat que les enfants des travailleurs migrants réussissaient moins bien leur scolarité que les nationaux, une poignée de pionniers, issus des mouvements de gauche, d’organisations immigrées et/ou du pilier chrétien, ont voulu répondre aux carences d’un système scolaire qu’ils percevaient, non sans raison, comme un appareil reproducteur des inégalités sociales.

L’Association des Femmes Marocaines : un collectif émancipatoire

Bien que l’immigration marocaine ait été, à l’origine, une immigration essentiellement masculine, elle débouche assez tôt sur un ancrage familial, encouragé en cela par la politique à vocation populationniste menée par l’Etat belge au cours des années 60. Cette promotion du regroupement familial fait de ce processus migratoire, ouvert par les besoins en main-d’œuvre de l’économie, un espace de vie en famille . Dès 1970, la population marocaine de Belgique (39.294 ressortissants) est composée à 38% de femmes. Sept ans plus tard, cette population féminine (36.546 sur 80.988 ressortissants marocains) atteint les 45%. Confrontées dans leur pays d’immigration à une triple discrimination de nationalité, de genre et de classe, un groupe de femmes marocaines établies à Bruxelles se crée, entre 1977 et 1986, au sein de l’Association des Femmes Marocaines (AFM), une association de fait qui constitue un espace d’échange, d’entraide et de lutte en faveur de l’amélioration du statut social, économique et juridique de la femme marocaine, tant en Belgique qu’au Maroc.

Les enjeux de la laïcité dans l’immigration marocaine

La question du rapport de l’islam à la laïcité est régulièrement posée de manière unilatérale, en considérant a priori que la laïcité constituerait un « rempart » à l’islamisation de nos sociétés occidentales. D’autres manières d’envisager leur articulation existent pourtant. Au cœur même de l’associatif immigré se sont développés des projets plaçant la laïcité au centre de leur action. Parmi celles-ci, les expériences du Centre Laïque d’Ascendance Musulmane (CLAM) et de l’asbl Dakira sont-elles susceptibles de proposer une vision alternative ? Créées à 20 ans de distance, leur confrontation permet-elle de dégager quelque éclaircissement sur les enjeux de la laïcité dans l’immigration ?

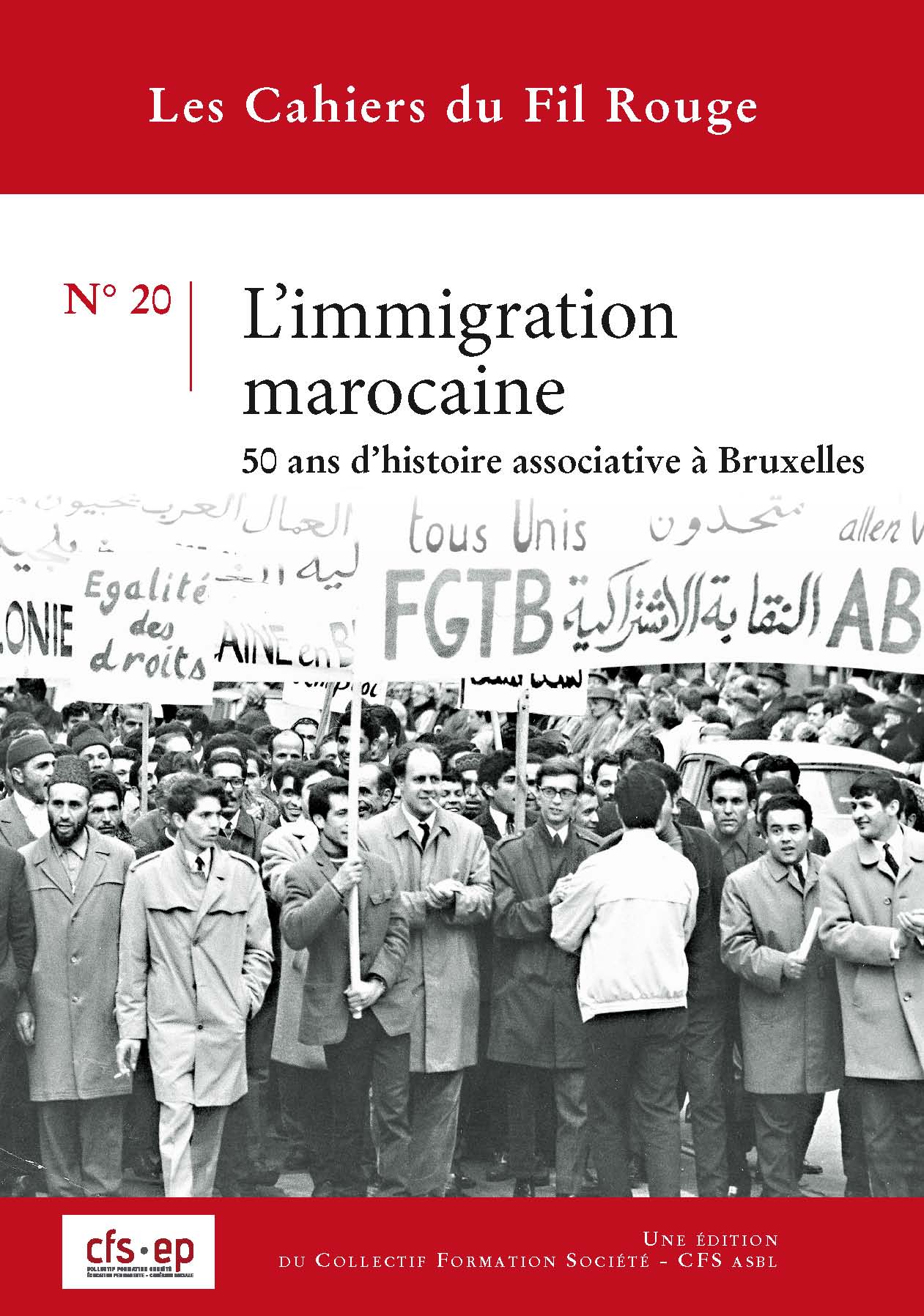

Entre condition immigrée et conflictualité ouvrière, les délégués d’entreprise marocains en Belgique dans les années 70

L’histoire sociale de l’immigration marocaine en Belgique est intimement liée à celle de l’immigration de travail des années 60 et 70. Suivant un recensement spécial de 1967, la Belgique compte, dès cette époque, quelque 13.301 ouvriers marocains (dont 406 femmes), occupés pour la plupart dans les industries métallurgiques, manufacturières, minières et de la construction. Ils atteignent 14.555 unités (dont 1.100 femmes) en 1970 et 16.963 unités (dont 1.910 femmes) en 1977. Cette évolution appelle inévitablement à s’interroger sur les rapports que le mon de du travail belge, et plus particulièrement les deux principales organisations syndicales du pays, la Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC) et la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB), a noué avec la main-d’œuvre étrangère.

Le rôle des organisations syndicales dans la régularisation des clandestins de 1974 - 1975

Avec le retour en février 1967 à une application stricte de l’arrêté royal du 31 mars 1936, les autorités belges ne régularisent plus que dans des cas exceptionnels la situation des travailleurs extracommunautaires entrés en Belgique sans être munis au préalable d’un permis de travail. Poursuivie durant la période de haute conjoncture 1968-1971 par Louis Major, un ministre de l’Emploi et du Travail particulièrement rétif à l’immigration de main-d’œuvre, cette politique débouche inévitablement sur le développement d’une main-d’œuvre clandestine, entrée sur le territoire au bénéfice d’une exemption du visa d’entrée touristique et embauchée sur place par des employeurs peu ou pas regardants. Elle laisse à son successeur, Ernest Glinne, peu suspect de sentiment anti-immigré, la lourde tâche de résoudre un problème devenu pratiquement inextricable.

En l’absence de politique publique d’accueil, une expérience associative dans la mouvance de la FGTB de Bruxelles (1968 – 1989)

L’histoire sociale bruxelloise de ces 40 dernières années est peu écrite, surtout la période précédant l’émergence de la Région bruxelloise. Bien sûr, il existe de quelques monographies ou articles très ciblés sur l’un ou l’autre sujet, mais avec peu de vision globale. Cette situation est d’autant plus criante lorsqu’il s’agit d’écrire une représentation de l’histoire du point de vue des associations, comme si chaque association avait une vie propre, une histoire propre, déconnectée des situations sociales locales, régionales, nationales, européennes et mondiales. Relier la petite histoire (associative) avec la grande histoire (sociale) nous semble un enjeu majeur pour que les associations puissent s’inscrire pleinement dans le changement social. Le Collectif Formation Société dispose d’archives importantes de l’histoire associative, dont l’auteur a été un des acteurs. Un des objectifs des prochaines années sera de permettre aux associations et à leurs publics de se réapproprier cette histoire sociale collective. L’analyse qui suit en est une première approche de ces 40 années à l’aune d’une expérience particulière à Saint-Gilles, au 43 rue de Suède.

Pourquoi traiter de l’histoire de l’immigration marocaine ?

Pour quelle raison aborder l’immigration marocaine dans une perspective historienne ? La question peut sembler anodine dans le contexte de la commémoration des 50 ans de l’immigration marocaine en Belgique. Or, c’est justement cette conjoncture commémorative qui appelle à ce que l’on s’y attarde. Malgré l’impulsion donnée lors des célébrations de 2004, cette histoire demeure encore largement méconnue. L’historienne Anne Frennet-De Keyser travaille depuis de nombreuses années à inverser la tendance en menant des recherches sur le sujet et plus particulièrement sur le mouvement associatif. En s’investissant au sein de l’asbl Carhima, une association engagée dans la sauvegarde des sources de cette histoire, elle œuvre aussi en faveur de sa connaissance et de sa reconnaissance. Son parcours constitue une expérience à l’aune de laquelle se profilent quelques indices de la complexité de la problématique.

Les facteurs socio-économiques de l’émigration marocaine

Comment et pourquoi l’immigration marocaine en Belgique passe-t-elle de 461 personnes recensées en 1961 à 39.294 en 1970 ? Cet accroissement trouve bien sûr une explication dans la convention bilatérale de 1964. Mais sa compréhension implique aussi un examen de la situation socio-économique dans laquelle se trouve le Maroc de l’époque. Cette contextualisation fait ressortir la complexité factorielle qui a conditionné l’émigration des Marocains vers l’Europe.

Haren, prison et autonomie

Le Masterplan 2008-2012-2016 élaboré par l’administration pénitentiaire prévoit la construction de nouvelles prisons. Il comporte notamment un projet de prison dans une section à l’extrême nord de la ville de Bruxelles : Haren. Dans le cahier de charges rédigé pour lancer l’appel d’offres en vue de la construction de cette nouvelle prison, une récurrence mérite que l’on s’y attarde : il est demandé aux promoteurs de concevoir une prison qui favorise l’autonomie des futurs prisonniers. Il ne s’agit pas ici d’affirmer que ce cahier de charges est une révolution, mais plus simplement de repérer, dans la manière de concevoir cet objectif d’autonomisation des prisonniers, une problématique beaucoup plus large, traversant l’ensemble de la société et omniprésente dans le secteur social. L’autonomie en prison, et plus largement dans ce que Erving Goffman appelle les institutions totalitaires, n’est pas une question nouvelle, mais elle n’était cependant pas un objectif en soi. Il est important d’analyser la manière dont cette question s’est posée pour comprendre et évaluer les enjeux qui sous-tendent cette exigence aujourd’hui.

Le rôle des femmes issues de l’immigration maghrébine dans le milieu associatif bruxellois (1970 - 2001)

Face aux écrits des sociologues, des politologues, voire des psychologues, l’histoire de l’immigration maghrébine, et plus spécifiquement celle des migrantes, en Belgique apparaît comme un parent pauvre « (...) si les femmes migrantes sont l’objet de nombreux éclairages sociologiques, psychologiques ou même médicaux, leur histoire n’a, jusqu’à présent, fait l’objet que de très peu d’études ». La quasi absence de travaux historiques sur les femmes immigrées ne surprend finalement pas tant

que cela car elle apparaît éminemment complexe. En effet, pour l’écrire, l’historien se voit contraint de croiser rapports de genre et classes sociales afin d’y décortiquer les processus de dominations patriarcale, économique, sociale, politique et culturelle qui s’y cachent si il ne veut pas livrer une vue simpliste et lacunaire de cette histoire. A cette première difficulté, il faut encore ajouter celle du travail en archives où les femmes migrantes semblent « transparentes ». D’où la nécessité de recourir à l’histoire orale avec toutes les précautions qui s’imposent.

- ← page précédente

- page suivante →