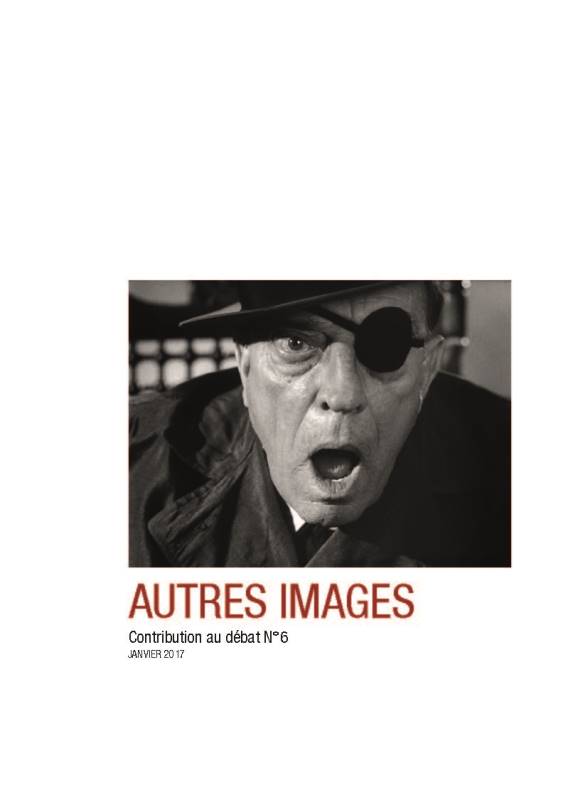

François Maspero aiguilleur du mouvement associatif

Indépendantes, alternatives, engagées et pluralistes, les Éditions François Maspero ont publié des ouvrages qui ont trouvé un large écho dans les années 1960, 1970 et 1980 auprès de militants associatifs en quête de réflexion pour leur action. Quel regard lui portent-ils aujourd’hui ?

Maspero dans la bataille de l’écrit

Où il n’est question que d’esquisser le versant intellectuel de l’engagement du libraire éditeur François Maspero à l’égard la guerre d’Algérie. Partant, donner à réfléchir sur ce qu’il conserve d’emblématique pour nos sociétés démocratiques.

Opération "Fil Rouge"

Depuis une bonne dizaine d’années, le CFS prend régulièrement le temps de s’arrêter sur son passé avec son équipe et de retisser le fil rouge qui la relie à ses origines, faisant de la transmission de son histoire un outil de réflexion. Une pratique dont cette analyse se propose d’examiner les contours.

L’affaire Garzón à l’aune de la désobéissance civile

La Guerre civile espagnole n’a pas fini de diviser. Au regard d’une mémoire des vainqueurs outrageusement célébrée du temps de la dictature, la mémoire des vaincus a été démesurément empêchée lors du rétablissement de la démocratie. Un déséquilibre rémanent qui mènera enfin un juge à en appeler au sens même de la justice.

Politique ou économique ?

L’arrivée massive d’Espagnols en Belgique suite à l’accord de main-d’œuvre conclu en 1956 avec le gouvernement de Franco questionne la distinction entre exil politique et émigration économique. Cette analyse se propose d’en aborder quelques enjeux historiques.

Espagnols dans les Marolles

Dans les années 60, les Espagnols composent un tiers des habitants du quartier populaire des Marolles. À cette forte présence va répondre, en 1964, la création d’Hispano Belga. Cette analyse se propose d’examiner les configurations partenariales ayant permis à cette association de déployer son action.

Dominer ou être dominé ?

Entre dominant et dominé, n’existe-t-il pas de tierce position ? Doit-on vraiment être soit l’un, soit l’autre ? Peut-on encore, si l’on se retrouve dominant, parce qu’homme, parce que blanc, parce que salarié, prendre part légitimement à une lutte dénonçant les dominations ?

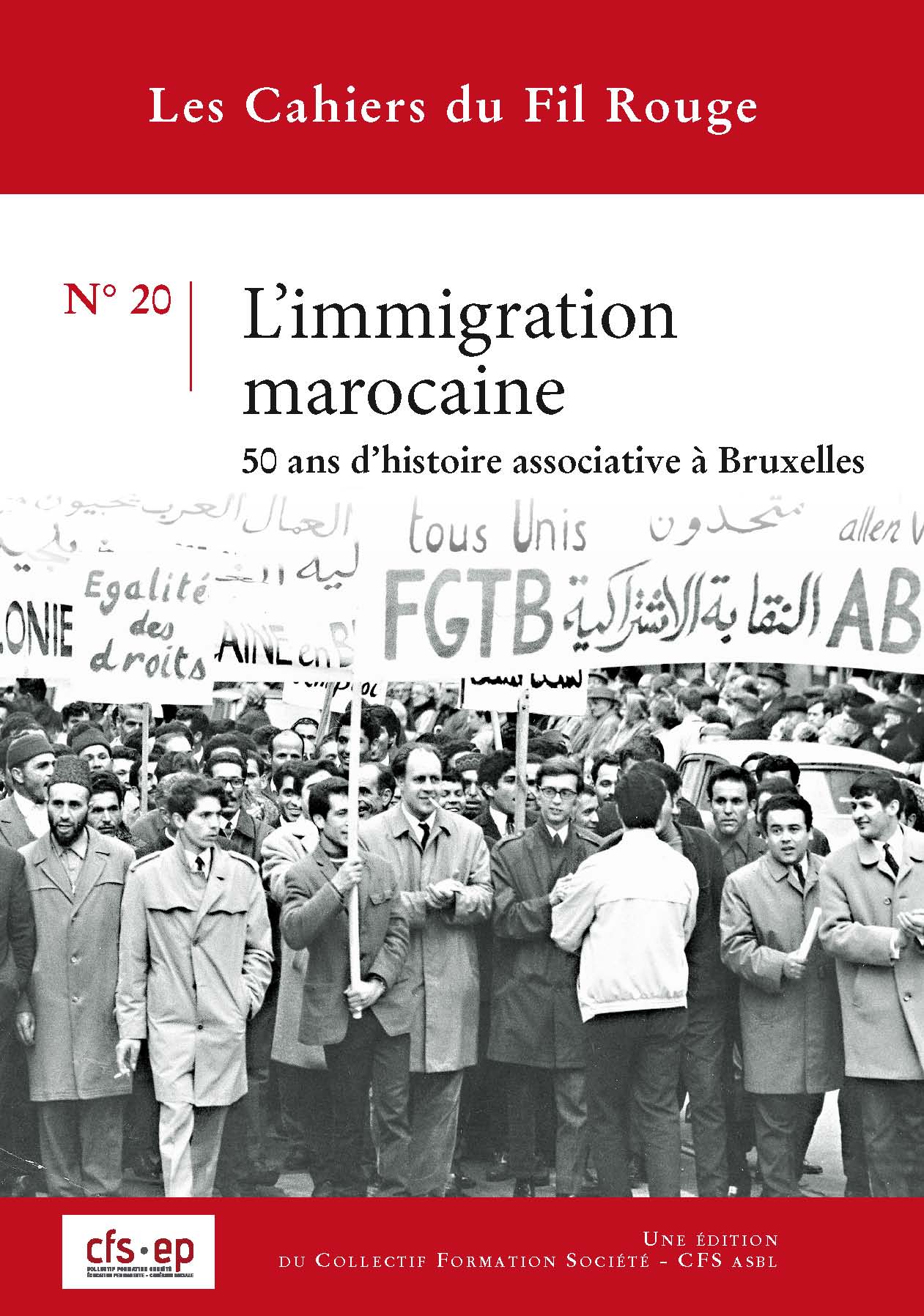

Pour une histoire associative, sociale et populaire à Bruxelles

Certaines associations s’accommodent difficilement des obligations de plus en plus strictes inhérentes au financement dont elles dépendent pour subsister mais qui les éloignent de leur projet initial. Sont-elles pour autant condamnées à une impasse ? En guise de réponse au malaise qui les affecte, le Collectif Formation Société promeut un projet centré sur l’histoire associative bruxelloise dans ses dimensions sociale et populaire. Cette analyse se propose d’en esquisser la trame à travers une série de questionnements.

L’immigration à Saint-Gilles : un laboratoire d’insertion ?

Saint-Gilles compte dans sa population actuelle près de la moitié de personnes de nationalité étrangère. Historiquement marquée par l’immigration, la commune se caractérise également par la densité d’un tissu associatif. En quoi les dispositifs d’accueil initiés par les associations ont-ils constitué un laboratoire d’insertion des immigrés dans la société et quels impacts ont-ils eu sur les politiques publiques mises en place par les autorités ?

Face à la crise, un combat pour l’emploi

La récession économique et le chômage qui traversent les années 70 et 80 imposent à l’action associative de répondre à de nouveaux enjeux. Dans une telle conjoncture, de quelle manière une association comme le CASI-UO va-t-elle infléchir son intervention en faveur des immigrés et finalement contribuer à l’émergence du secteur de l’insertion socioprofessionnelle ?