Education populaire et cinéma

L’éducation populaire a toujours été ambivalente : éduquer à la culture des bourgeois, transmettre les valeurs et les bonnes manières de la bourgeoisie, ou s’éduquer à une culture populaire ? Le cinéma tout autant : il est un outil essentiel dans l’éducation du peuple à la culture bourgeoise. Il a transmis la valeur essentielle de la bourgeoisie : la représentation.

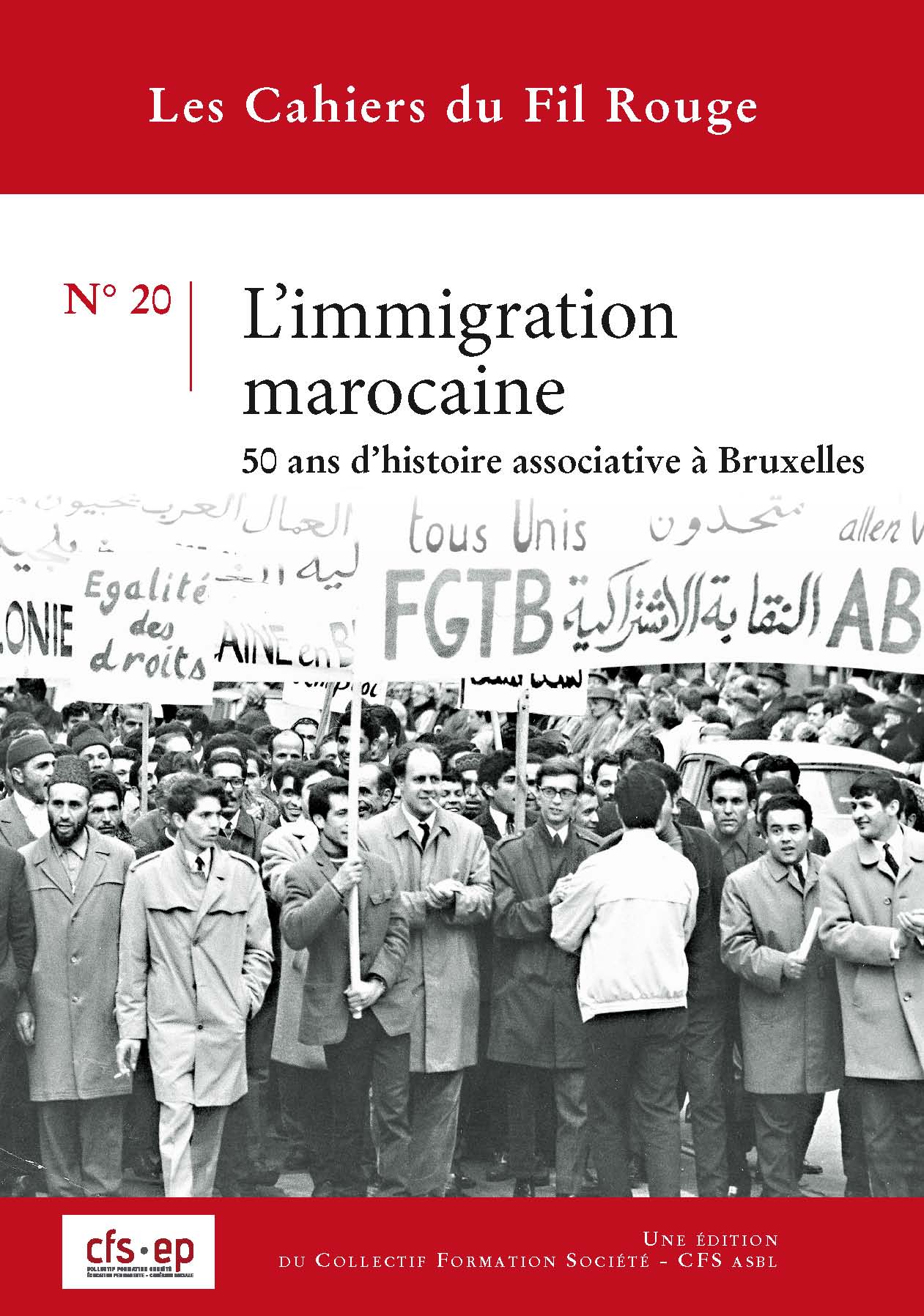

Une image de la lutte de classes

On a envisagé plusieurs aspects du travail de Marx d’un point de vue théorique, issu notamment d’un regard sur des textes. Il n’y a pas de raison de renier l’intérêt de la théorie, elle est indispensable dans l’action. Il y a néanmoins un autre point de vue, lui aussi indispensable, une théorie élaborée sur le terrain. Et, ensuite, la tension entre les deux points de vue comme source d’action. Beaucoup d’analyses théoriques racontent le morcellement de la classe ouvrière, certaines parlent de sa disparition, etc. Dans cette discussion avec un intellectuel de terrain, ce qui apparaît est une image, non pas une image d’Épinal, mais juste une image, dans toute sa complexité, sa force, sa vie.

Marx, le départ

Au début des années 1980, Marx disparaît rapidement d’un paysage politique et intellectuel où il était jusqu’alors plutôt omniprésent. Le dénigrement succède assez rapidement à la critique, l’œuvre de Marx est ensuite largement ringardisée et oubliée.

La figure patron

La question de départ était la disparition de la figure du patron ; une question plutôt simple pour une fois. Parfois on est un peu surpris par des questions que l’on nous adresse. Que dire d’autre que : « si c’est vrai, bon débarras ! », même s’il ne s’agit que de la figure de patron ? Or il semblerait que cette disparition ne soit pas une fête. Faudrait-il aller rechercher des patrons ? L’amour est une chose complexe, mais tout de même… aller se chercher des patrons…

Gérer, c’est prévoir

D’une certaine façon les chefs ont toujours un discours sur l’avenir, même lorsque leur pouvoir est très limité.

Dans les années 70, l’anthropologue Pierre Clastres, étudiait le rôle des chefs dans certaines tribus amérindiennes où : « ceux que l’on nomme les leaders sont démunis de tout pouvoir, la chefferie s’institue à l’extérieur de l’exercice du pouvoir politique ». Le discours du chef dans ces sociétés, qui est en quelque sorte le discours minimal du chef, est celui-ci : « nos aïeux se trouvèrent bien de vivre comme ils vivaient ; suivons leur exemple et, de cette manière, nous mènerons ensemble une existence paisible ».

Politisation et dépolitisation : Les mots ne sont pas magiques

Dans des régimes plus autoritaires, le problème se pose autrement, mais là où le consensus, la concertation, la participation, l’écoute... sont omniprésents, bref là où l’on privilégie la parole, tout peut être dit, proposé, critiqué, débattu… mais il semblerait aussi, en fin de compte, que tout prenne une forme néolibérale. On peut multiplier les exemples, au-delà de la simple nostalgie et de la sensation discutable que « c’était mieux avant… » ; il semblerait de plus en plus souvent, et de plus en plus rapidement, que des pratiques, des propositions en tout genre, soient renversées, se retournent facilement pour devenir des outils du pouvoir.

Le poids d’un fainéant

Le travail social a désormais un objectif et un seul ; l’avancée de cet objectif date des années 1980, mais il s’est consolidé et devenu universel à partir des années 1990 : mettre les gens au travail. Pour y arriver, toujours la même approche : rendre employable. C’est la seule façon « sérieuse » de s’occuper de la société.

Comment devenir fou aujourd’hui ?

Le cinéma a créé plusieurs figures de fou, qui nous amènent dans différents modes de délire, différentes manières de se mettre à délirer notre époque. Nous proposons ici de regarder le monde du point de vue de trois de ces figures : celle du génie du mal, celle du fou prophète capable de voir la réalité derrière les apparences, celle du fou marginal.

Misère du social ?

Ce texte est un simple clin d’œil, la lecture du texte de Marx a généré quelques images chez le lecteur. Mais peut-être que ces images actuelles, provoquées par un texte aussi ancien, ne sont pas sans intérêt. Il ne s’agit pas d’affirmer que : « Marx l’avais déjà dit... » avec un air d’autorité. Mais de regarder d’un œil un peu critique certains personnages persistants dans le travail social.

Marx, le retour

Dans le domaine social, les axes dominants de travail sont : la cohésion sociale, l’intégration, l’inclusion, l’autonomisation, la responsabilisation. Marx ne cessait de critiquer ces démarches qui « ne voient dans la misère que la misère, sans y voir le côté révolutionnaire, subversif, qui renversera l’ordre ancien ».