Traces de l’asile ou l’expulsion des communards en Belgique

L’asile, constitutionnellement consacré en Belgique, attise régulièrement des tensions d’autant plus âpres qu’à la latitude laissée au législateur d’en borner la portée s’arrime un arbitraire tout ministériel et administratif. Confiée à l’appréciation des autorités, l’expulsion des étrangers reflète à plus forte raison des préoccupations politiques. Dans le déroulé de son histoire, le pays a de la sorte connu des épisodes plaçant l’hospitalité sous l’empire de la défiance à l’endroit de certaines populations. Tel fut le cas, il y a un siècle et demi, pour les Français ayant participé à la Commune de Paris dont la perception menaçante excita une réaction sécuritaire. Déceler à travers les moyens mis en œuvre par l’État pour éloigner du territoire belge des communards y séjournant à quels impératifs leur choix répondait, saisir par-delà les oppositions manifestées les rationalités les commandant, revient à sonder des susceptibilités dont l’expression à une époque révolue n’efface en rien les rémanences dans le temps.

Dangereux comme un singe armé d’un couteau

Un homme de la ville de Tlon disait… los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. C’est du moins ce que raconte Borges dans une de ses nouvelles. Le témoignage existait, peut-être, dans un seul des exemplaires du volume d’une traduction espagnole de l’encyclopédie britannique que Bioy Casares détenait dans les années 1940. Cet exemplaire unique comportait quatre pages supplémentaires à propos du monde de Tlon.

Traces de l’asile ou l’accueil des communards en Belgique

L’asile, principe constitutionnel de la Belgique, soulève régulièrement des débats d’autant plus passionnés que les sensibilités politiques sont confrontées à une actualité internationale tumultueuse. Limité par un cadre réglementaire qui conserve sa part d’arbitraire, l’accueil des réfugiés relève à plus forte raison de la volonté des autorités. Dans le déroulé de son histoire, le pays a de la sorte connu des épisodes plaçant l’hospitalité sous l’empire de la défiance à l’endroit de certaines populations. Tel fut le cas, il y a un siècle et demi, pour les Français ayant participé à la Commune de Paris dont la perception menaçante excita une réaction sécuritaire. Repérer en quoi la perspective de voir des communards entrer sur le territoire belge était susceptible d’ébranler l’État, appréhender au-delà des mesures décidées pour y parer les représentations à l’œuvre dans ces choix, revient à interroger une posture du pouvoir dont l’inscription dans un moment en particulier n’étouffe en rien les résonances dans la durée.

SENS DE L’ORGANISATION OU ORGANISATION DU SENS ?

Comment les archivistes en 2024 tentent de donner un sens à l’information qu’ils et elles reçoivent de toutes parts.

La parole populaire par-delà Rancière

À suivre Jacques Rancière et son observation des lignes de partage du monde, là où le peuple resterait habituellement minoré dans le souvenir historique se révélerait un excès de mots rendant son discours inaudible. Un bruit dont il cherchera à libérer la parole populaire en s’acheminant vers l’esquisse d’une histoire hérétique. Cette proposition cependant, les principaux traits ne s’en dessinent qu’en filigrane d’une critique des pratiques historiennes ; elle demeure dès lors difficilement saisissable sans mobiliser une pensée que le philosophe a dépliée au départ de traces du passé gommées par une historiographie soucieuse de dévoiler leur signification véritable. D’une démarche investiguant l’historicité des anonymes à la postérité en tant qu’ils sont les protagonistes de leur temps, comment ne pas retenir davantage que l’intonation de leur voix, sa tessiture ? En quoi l’œuvre ranciérienne plaide-t-elle pour une historisation de leur point de vue et quelles perspectives ouvre-t-elle pour en investir la profondeur ?

Un peu de place pour quelque chose

Depuis juin 2022 la Coordination sociale de Laeken organise des journées « Place à nos droits ». Des journées où des dizaines de travailleurs sociaux descendent dans la rue, concrètement sur la place Boockstael, travaillent ensemble sans rendez-vous et bien entendu en présentiel. Il s’agit à la fois d’un geste pratique : pour toute une série de raisons que nous allons développer dans le corps du texte, cela permet de mieux aider une partie du public. D’un geste revendicatif : s’opposer au tout numérique mais aussi à certaines pratiques présentielles tout aussi inefficaces, voire agressives envers les usagers. Et il s’agit tout autant d’une expérimentation, pour tenter d’amener le travail social vers d’autres logiques que celles de l’État social actif notamment.

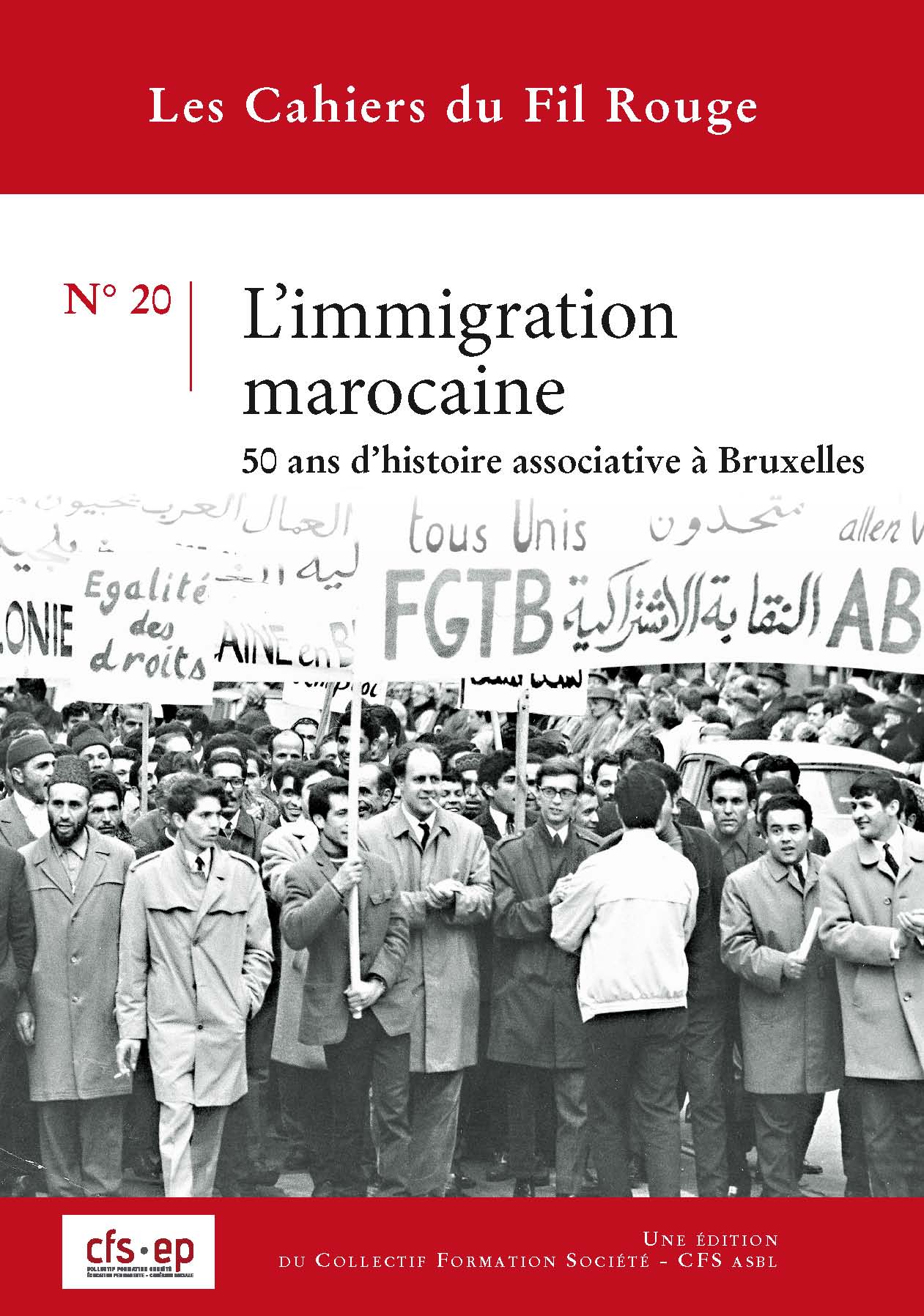

Quand la mémoire devient une arme. Lutte immigrée et mobilisation du passé

L’action d’émancipation de jeunes italiens issus de l’immigration telle que menée par le CASI-UO dès le début des années 70 s’est axée pour partie sur un travail autour de la mémoire qui est vite muée en une arme politique à partir de laquelle ils pourront avoir une prise sur l’histoire et influer sur leur vie.

Remettant en question les représentations sur la place du phénomène migratoire dans la société belge, notamment au travers de la pratique du théâtre et du chant, cette action contribua à une patrimonialisation débordant bientôt la communauté italienne pour aller jusqu’à imprégner la célébration du devenir national.

Des souvenirs aujourd’hui conservés par Teresa Butera, une ancienne de l’UO devenue militante au CASI avant d’en assurer la direction, aux témoignages laissés au fil du temps par les fondateurs de l’association, de quelle manière le passé apparaît-il avoir été mobilisé aux fins de lutter contre les exclusions affectant les immigrés ?

Faire du numérique un problème de terrain

D’une certaine manière un débat sur la numérisation est lancé, en tout cas en ce qui concerne les services publics. Du moins on ne compte plus les réunions dans ce domaine qui jusqu’à peu de temps ne mobilisait pas des ministres ni des directions. Cependant la question s’est posée surtout au niveau des travailleurs de terrain, c’est à ce niveau-là qu’elle a des effets, c’est là que les problèmes sont visibles : au niveau des infirmières, des travailleurs sociaux, du personnel à l’accueil, des bénévoles, de quelques militants... puis elle a fini par « remonter »...

Des campagnes de régularisation des sans-papiers en Belgique

La Belgique a connu trois opérations de régularisation massive du séjour d’étrangers demeurant sur son territoire sans autorisation légale, des campagnes à chaque fois décidées par le gouvernement en réponse à une mobilisation collective entraînée par, avec et pour les sans-papiers. Saisir en quoi elles font date dans la durée d’un combat mêlant ruptures et constantes permet de mieux comprendre le retentissement d’une actualité qui reste en attente d’un rebondissement concluant. Mais revenir sur l’enchaînement des événements ayant rythmé cette lutte par des avancées, stagnations et replis met surtout en évidence, quelles que soient les victoires ou les défaites des sans-papiers, leur capacité d’agir. Une lecture historique engagée non pas tant par ce qu’elle pointe les efforts déployés par les sans-papiers face aux difficultés auxquelles ils restent confrontés que pour ce qu’elle s’appuie sur ce qu’en tant que premiers concernés ils persévèrent à investir les conditions de possibilité de leur émancipation individuelle et collective.

Aspects spécifiques de la problématique des femmes sans-papiers

En avril 2018, suite à l’interpellation de certains partis politiques, quelques sans-papiers créent, avec l’aide de CFS asbl , un « Bureau d’étude des sans-papiers ». Tous les documents produits par le BESP sont validés par la Coordination des sans-papiers. En tant que femmes sans-papiers, tous les documents produits ont associé des femmes sans-papiers, et font aussi partie de leur « matrimoine ».

- ← page précédente

- page suivante →